Statement anlässlich des 2. Juni 2022

Heute, am Internationalen Hurentag, gedenken viele von uns den mutigen Sexarbeiterinnen, die sich am 2. Juni 1975 zusammenschlossen, um die Kirche Saint Nizier in Lyon zu besetzen. Sie forderten zum ersten Mal öffentlich die Anerkennung ihrer Tätigkeit als Arbeit und traten in den Streik, um auf Diskriminierung, Ausbeutung und Polizeigewalt gegen Sexarbeitende aufmerksam zu machen. Seitdem gilt dieser Tag als Ausgangspunkt der Hurenbewegung in Europa. Damals wie heute lauten die Forderungen von Sexarbeitenden: Entkriminalisierung und Entstigmatisierung von Sexarbeit und Respekt und Anerkennung der Sexarbeitenden als Erwerbstätige!

Das ist leider auch heute noch lange nicht der Fall. Sexarbeitende kämpfen weiterhin gegen Diskriminierung und repressive Gesetzgebungen, zum Beispiel in der Ukraine, in der Sexarbeit verboten ist und die Ausübenden kriminalisiert werden. Viele ukrainische Sexarbeitende kommen daher schon seit Jahren zum Arbeiten nach Deutschland. Doch auch hier ist die Situation noch immer schwierig. Haben sich die Tore in Richtung Anerkennung gerade vor 20 Jahren durch die Einführung des Prostitutionsgesetzes geöffnet, so kämpfen seitdem bereits weiter gesellschaftliche Kräfte für die Einschränkung, Zurückdrängung und ein Verbot der Sexarbeit. Ähnlich wie Argumentationen zur Migrationsabwehr, geschieht dies häufig über eine Instrumentalisierung von Menschenhandelsopfern und deren Geschichten. Darin wird deutlich, dass viele Sexarbeitende nicht nur die spezifische Diskriminierung aufgrund der Berufswahl erleben, sondern auch die Intersektion mit Rassismus, Klassismus, Sexismus und vielem mehr.

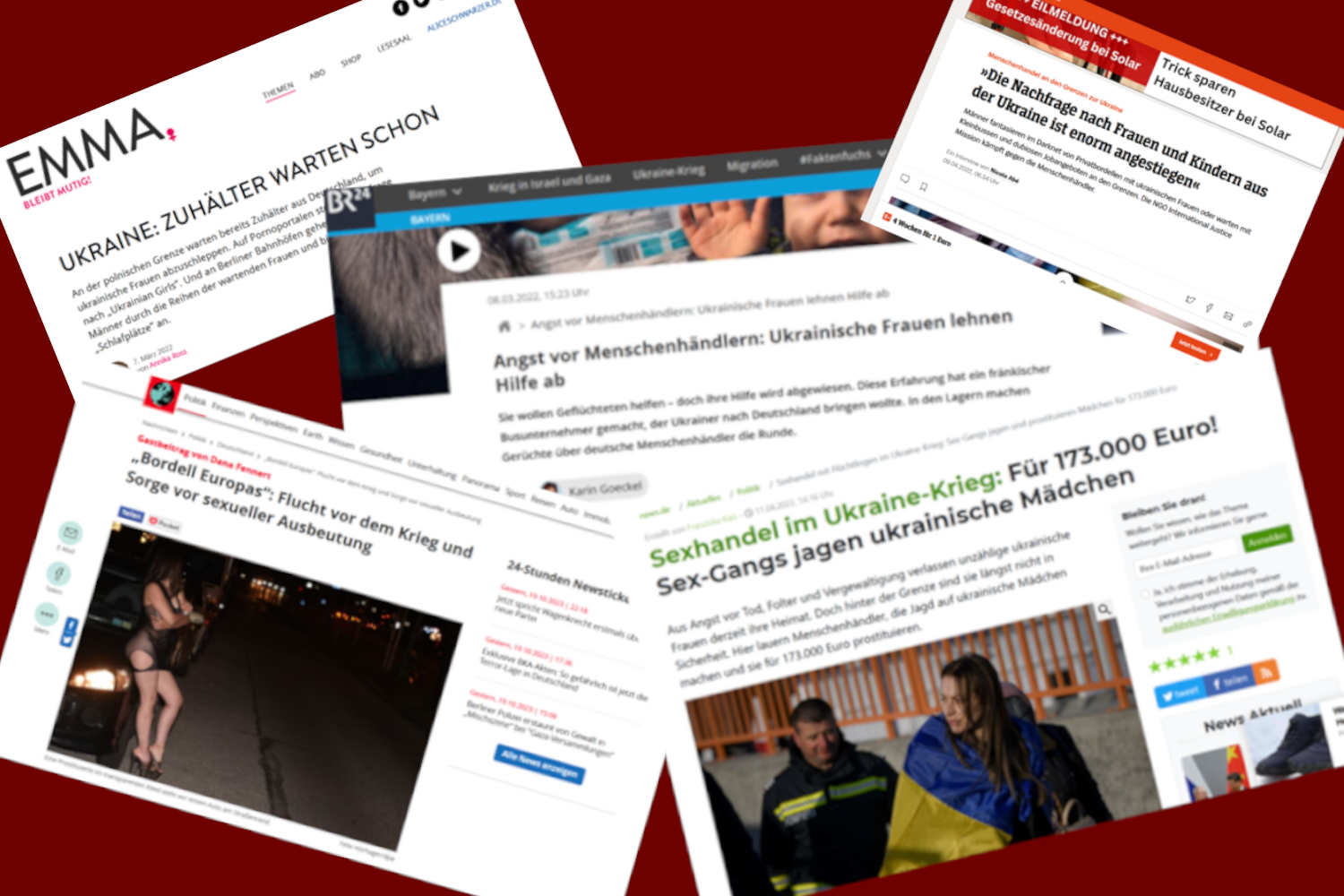

Besonders sichtbar wurde dies wieder, während den Anfängen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Hierüber entbrannte ein Diskurs über die Gefahren geflüchteter Ukrainerinnen, in Deutschland zur Prostitution gezwungen zu werden. Viele Medien wiesen darauf hin, dass die Gefahr hier besonders groß sei. Einige berichteten davon, dass Frauen an Bahnhöfen oder sogar bereits an der polnischen Grenze abgefangen und direkt in deutsche Bordelle gebracht würden. Der mediale und gesellschaftliche Aufschrei war groß. Sofort wurden freiwillige Helfende an Bahnhöfen registriert, Handzettel mit Verhaltenshinweisen und Empfehlungsschreiben herausgegeben, Sexarbeitsverbände sowie Frauenorganisationen waren gefragt. Die Ansätze waren dabei recht unterschiedlich und hatten leider nicht selten einen sexarbeitsfeindlichen, rassistischen und/oder sexistischen Beigeschmack.

Außer Frage steht, dass Notsituationen wie Flucht oder Armut vulnerabel für Ausbeutungsverhältnisse machen. Die Aufmerksamkeit und ein wachsames Auge dafür sind richtig und wichtig. Auch während der großen Fluchtbewegung 2015, als vor allem arabische und Schwarze Menschen nach Europa und Deutschland kamen, gab es Beobachtungen von sexueller Ausbeutung flüchtender Flinta* (Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und a-gender Personen). Der mediale Aufschrei und das öffentliche Interesse blieben allerdings weitestgehend aus. Diese Diskrepanz knüpft an eine rassistische sowie sexworkfeindliche Erzählung über „White slavery“ an, die besagt der „moderne Sklavenhandel“ betreffe vor allem weiße Frauen in der Sexarbeit. Sie verkennt die Gefahren, die vor allem für Schwarze Frauen und Frauen of Colour bestehen, und reproduziert in diesem Fall auch das antislawisch rassistische und sexistische Narrativ der osteuropäischen Frau als naiv, „leicht zu haben“ und „prädestinierter Hure“.

Um eine realistische Einschätzung der Gefahren von Menschenhandel für Flüchtende treffen zu können ist es noch viel zu früh. Zuverlässige Daten hierzu müssen über die Zeit des Geschehens erst gesammelt und können nur retrospektiv ausgewertet werden. Die Gefahr für sexuelle Übergriffe ist bekannt und wird gut beobachtet. Bisher ist es Sicherheitsbehörden zufolge zu Einzelfällen von sexueller Ausbeutung gekommen, allerdings ohne Bezug zur Prostitution und/oder organisierten Strukturen. Was darüber hinaus bekannt und dokumentiert ist, sind ausbeuterische Arbeitsangebote aus anderen Branchen, wie der Fleischproduktion oder der Pflege. Der aktuell vorherrschende mediale und gesellschaftliche Diskurs mit seinem Fokus auf die Sexarbeit kann also als eine Zuspitzung rassistischer, sexistischer und sexworkfeindlicher Narrative verstanden werden.

Was daraus folgt sind Forderungen, die weder Menschen in der Sexarbeit noch Frauen im Allgemeinen schützen, sondern ihre Situation weiter prekarisieren, sie Repressionen aussetzen und bevormunden. Dass valide Hilfsangebote von flüchtenden Frauen ausgeschlagen wurden, weil zwischen realer Gefahr und der verbreiteten Panik nicht mehr unterschieden werden konnte, ist nur ein Beispiel dafür. Noch deutlicher wird die schädigende Wirkung solcher Narrative, wenn Hilfsangebote und Unterstützungsstrukturen von Sexarbeitenden für Sexarbeitende torpediert und selbst als sexuelle Ausbeutung verunglimpft werden. So wurde eine Peerberatung, die in Berlin von trans*sexworks organisiert wurde, um in Deutschland ankommende ukrainische Sexarbeitende bestmöglich über die hiesigen Verhältnisse und Regularien in der Sexarbeit aufzuklären, von Sexarbeitsgegner*innen um Dr. Ingeborg Kraus durch eine Petition bekämpft und deren Verbot gefordert. Fachberatungsstellen wissen aus der Beratungspraxis, dass ein Mehr an Informationen die Position der Betroffenen immer stärkt und tendenziell vor Ausbeutung schützt. Eine solche Verbotsforderung richtet sich also direkt gegen das Wohlergehen von Sexarbeitenden. Besonders erschreckend sind solche Forderungen allerdings, wenn sie von Akteur*innen aus der Branche selbst kommen. So wurde in einem Positionspapier des Unternehmerverbandes Erotik Gewerbe Deutschland e.V. (UEGD) unter anderem gefordert, dass Frauen aus der Ukraine die Berechtigung zur legalen Anmeldung nach Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Deutschland für 12 Monate ab Erteilung ihres Aufenthaltstitels nicht zugänglich sein solle, um sie vor Menschenhandel zu schützen. Nach diesen 12 Monaten solle ein ärztlich-psychologisches Gutachten verlangt werden, um eine Anmeldung zu ermöglichen. Darüber hinaus werden verstärkte Kontrollen und ein härteres Vorgehen gegen die illegale Prostitution gefordert. Dies sind massive Einschränkungen und Angriffe auf hier lebende Sexarbeitende. Nicht zu verwechseln ist hierbei die Unterscheidung in legal/illegal mit der Unterscheidung in eigenverantwortlicher Sexarbeit/Ausbeutungsverhältnisse. Illegalisiert sind all jene, denen eine Anmeldung nach ProstSchG verwehrt bleibt, beispielsweise Menschen, die keine Arbeitserlaubnis in Deutschland besitzen oder Sexarbeitende, die während des Arbeitsverbots im Zuge der Corona-Pandemie keine andere Möglichkeit zur Existenzsicherung hatten und weiterarbeiten mussten. Der Vorstoß des UEGD kann in diesem Kontext nur als Versuch verstanden werden, illegalisierte Konkurrenz zu bekämpfen und dabei eigene Imageprobleme, die aus Sexworkfeindlichkeit resultieren mögen, aus der Welt zu schaffen. Eine solch unsolidarische Vorgehensweise ist zutiefst verurteilungswürdig und ich möchte darauf hinweisen, dass die Verbreitung sexworkfeindlicher Narrative der gesamten Branche und insbesondere der Erreichung der oben genannten Ziele schadet.

Die notwendigen Maßnahmen, um Frauen auf der Flucht vor sexueller Ausbeutung zu schützen, werden – gerade mit Bezug auf Menschen aus der Ukraine – bereits jetzt getroffen. Weitere Forderungen sollten sich einerseits darauf beziehen, andere Ausbeutungsformen und Betroffene (beispielsweise trans Personen, insbesondere trans Frauen) mit in den Blick zu nehmen und andererseits darauf, valide Informationen zu verbreiten, ohne dabei irrationale Ängste bei den Betroffenen zu schüren und sexarbeitsfeindliche, rassistische oder sexistische Narrative zu reproduzieren. Beratungsangebote und Projekte wie das von trans*sexworks müssen unterstützt und nicht bekämpft werden. Menschen in vulnerablen Situationen müssen jede mögliche Unterstützung bekommen, um fundierte und selbstbestimmte Entscheidungen über den Umgang mit ihrer Situation sowie über ihren weiteren Lebensweg treffen zu können. Ganz im Sinne der Sexarbeiterinnen von Lyon, möchte ich mich mit diesem Statement gegen die diskriminierende Instrumentalisierung der Flucht ukrainischer Frauen zur Unterdrückung von Sexarbeitenden und ihrer Rechte stellen!